2024.09.12

足底腱膜炎(足底筋膜炎)とは|症状・痛みの原因・治療・足裏トラブルにおすすめのセルフケアとストレッチ

走れば走るほど、足の裏が痛くなるスポーツ障害「足底腱膜炎(そくていけんまくえん)」をご存じでしょうか?足底腱膜炎は、マラソンなどの競技者に多く見られる、ランニング動作の繰り返しによる障害で、足底部のオーバーユースを原因として発症しやすいものです。海外の研究によると人口の約10%が発症すると考えられています。またランナー関連のケガの約10%を占めるともいわれており、スポーツを楽しむ人にとっては特に気をつけておきたいケガの一つです。ここでは、足底腱膜炎の原因、予防や足底腱膜炎におすすめのセルフケア方法をご紹介します。

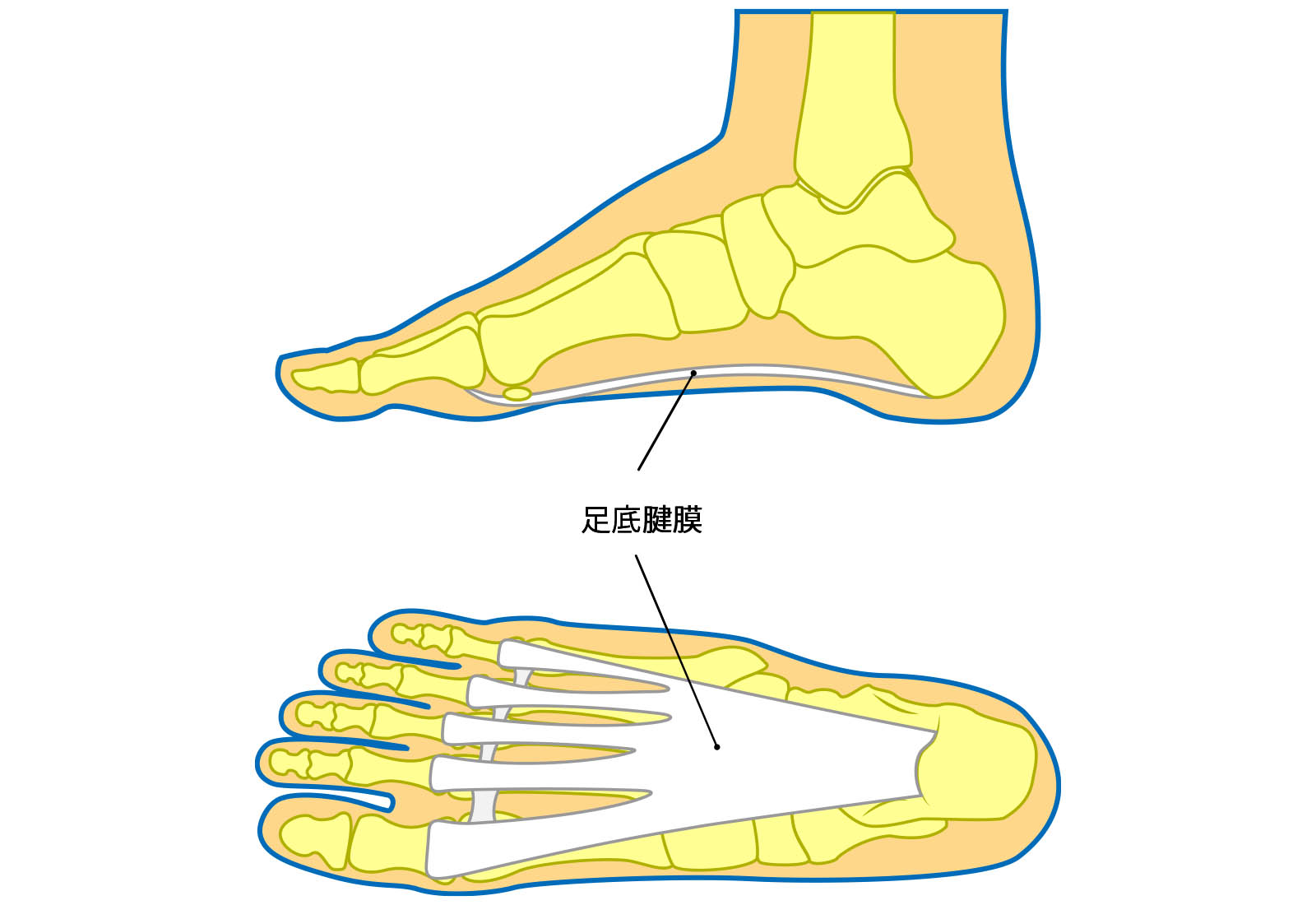

足底腱膜(足底筋膜)とは

足底腱膜炎(足底筋膜炎)とその原因

足底腱膜炎は、主にランニングやジャンプ動作を繰り返すことなどで足底への負担が大きくなり、腱の変性や炎症が起こってしまうことで発生するケガです。その結果、足底腱膜が正しく機能しなくなり、ランニングや歩行動作に違和感や痛みを覚えることがあります。

※なお、「足底筋膜炎」という呼称が使われることもまだあるようですが、医学・医療関係の書籍や学会では「足底腱膜炎」が使用されています。

実際の症状・痛みの慢性化に要注意

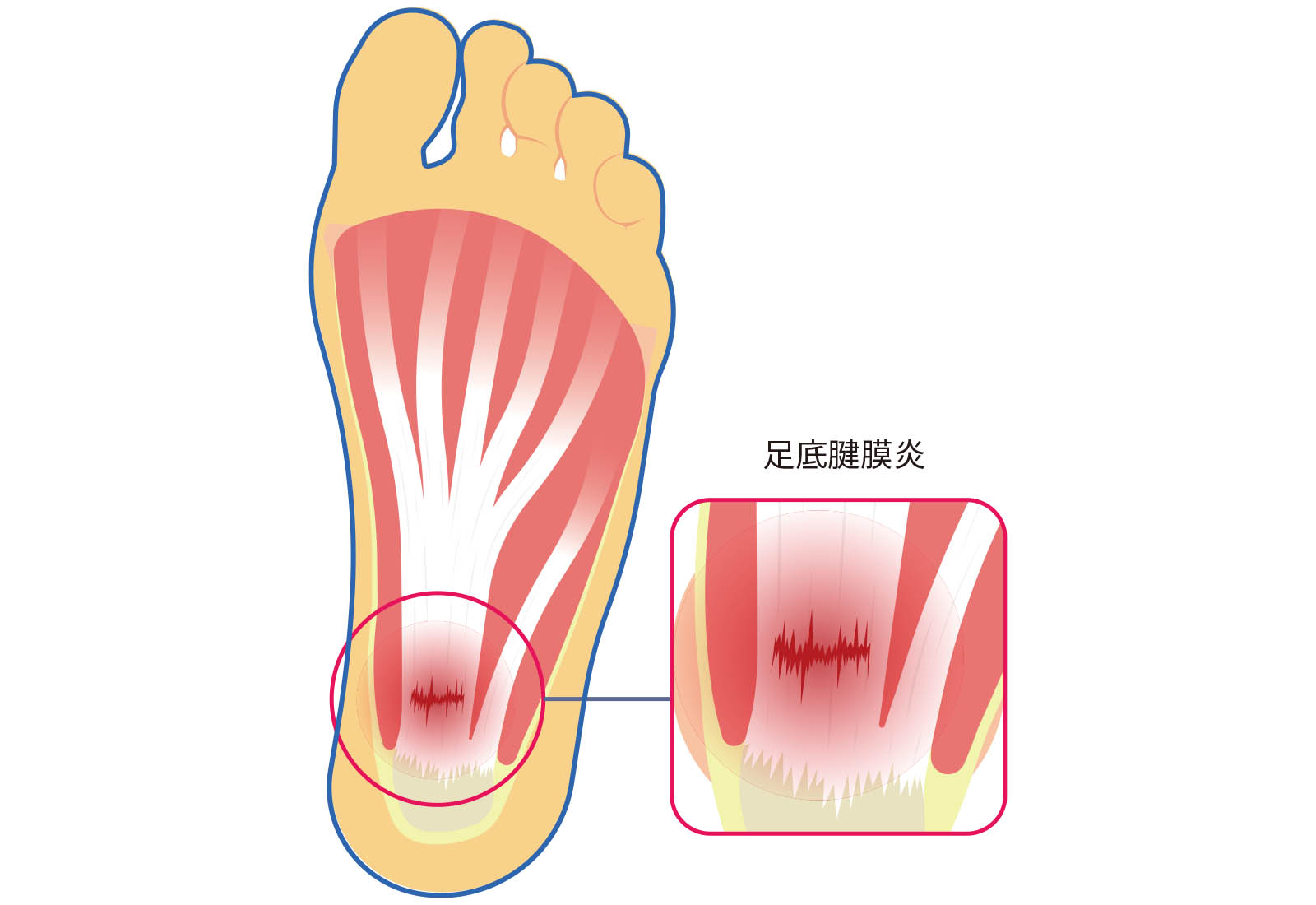

足底腱膜炎は、かかとに近い部分(腱膜起始部)に最も発生しやすく、土踏まずや遠位部(指に近い部分)も痛みを感じやすい箇所です。特に起床時の第一歩でズキズキとした痛みを感じることが多く、歩くうちに痛みが一時的に治まる場合もあります。足底腱膜炎の慢性化により、炎症が徐々に蓄積してしまうことで、かかとの骨が変形し、さらに痛みを感じてしまうケースもあります。

スポーツによる運動過多や扁平足など、足底腱膜炎になりやすい人の傾向は?

- ランニングやジャンプ動作によるオーバーユース

- 扁平足の人

- 硬い路面での運動などで足に負担がかかっている人

- 回内足(踵の骨が内側に倒れている)回外足(踵の骨が外側に倒れている)の人

- 凹足(ハイアーチ:足のアーチが通常よりも高く、足の甲部分も高い状態)の人

- 足首の背屈制限(つま先をあげる可動域が狭くなっている状態)のみられる人

- 長時間の立ち仕事

- シューズが合っていない人

- 体重過多

- 長時間の立ち仕事

治療とリコンディショニング・再発予防

受傷して足底に負担のかかるトレーニングを一時中断しなければならない場合には、プールでのトレーニング(水泳、歩行)など足底に負担がかからないもので心肺持久力の低下を防ぎましょう。

足底腱膜炎の予防におすすめのストレッチングは?

予防や再発予防には、足底腱膜に影響する筋群のリラクゼーションを目的として、ストレッチングを行うことがおすすめです。基本的には、下腿や足趾(足の指)の屈筋群のストレッチングが中心となります。足底にある筋肉への強いストレッチングやマッサージなどは、症状が軽くなるまで待ち、かかとより上部のストレッチング、エクササイズで足底への負担を軽減させましょう。

症状が軽くなってきたら、少しずつ足底の筋力強化を行います。まずは負荷をかけない状態で、足趾を自由自在に動かすことができるようにします。次に、足アーチを補助するために、タオルギャザーなど筋力向上のためのトレーニングを導入しましょう。

足裏・足趾(足の指)のマッサージ

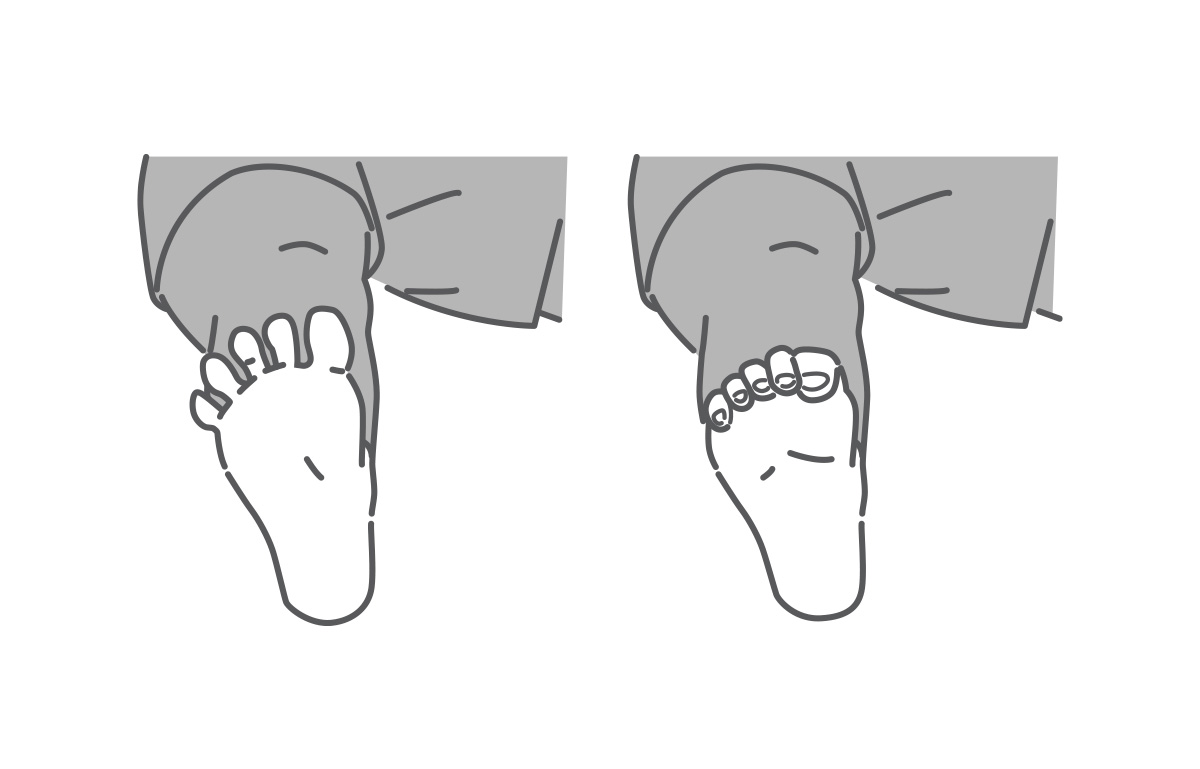

足底腱膜に影響する筋群のリラクゼーションを目的として、マッサージやストレッチングを行いましょう。ストレッチングを行い、症状が軽くなってきたら、少しずつ足底の筋力強化を行います。まずは足趾のマッサージです。

- 指の間に手をいれます

- ゆっくりと回します

足趾の屈筋群のストレッチング

- 足を手で覆い、指を曲げます

- 15~30秒キープします

ふくらはぎのストレッチング

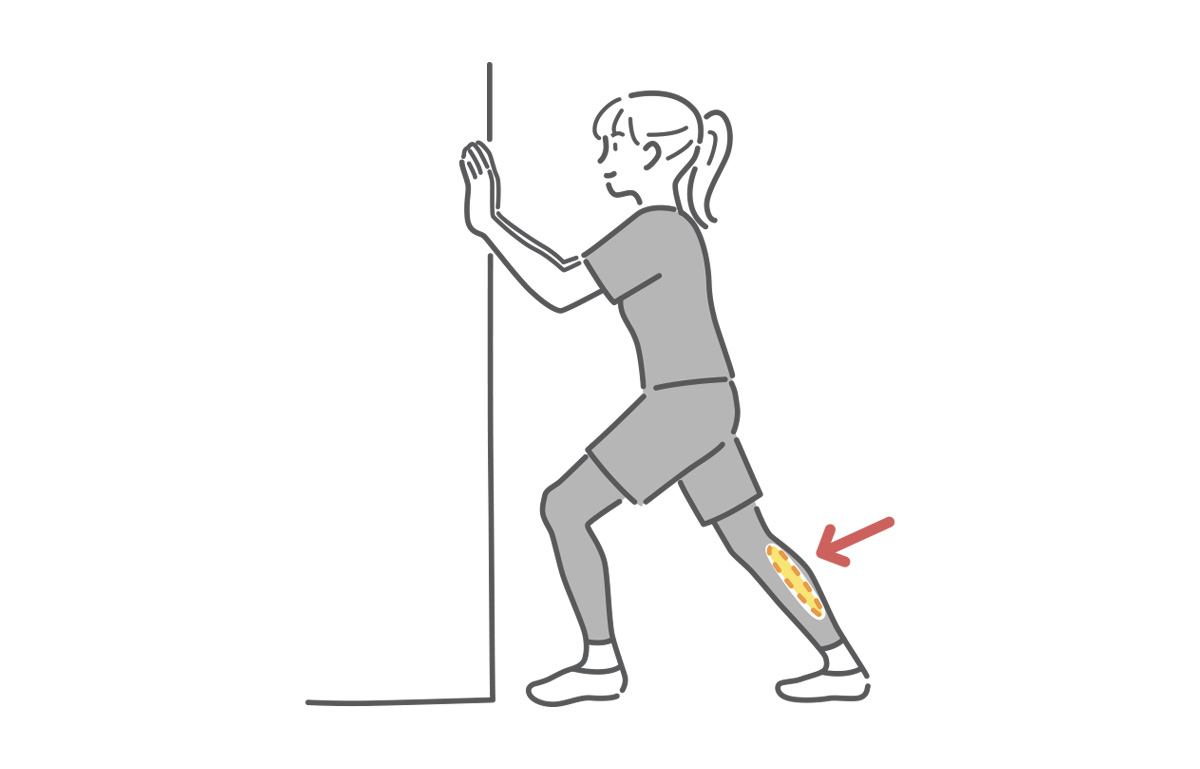

ふくらはぎの筋肉が硬いと、足底腱膜に負担がかかります。次の方法で筋肉を柔軟に保ちましょう。

- 両手を壁につけ、痛む足を後ろに引いて膝を伸ばします。

- もう一方の膝を曲げ、体を前方に傾けます。

- 両足を地面に平行に保ちながら、10秒間キープします。

- この動作を2~3回繰り返します。

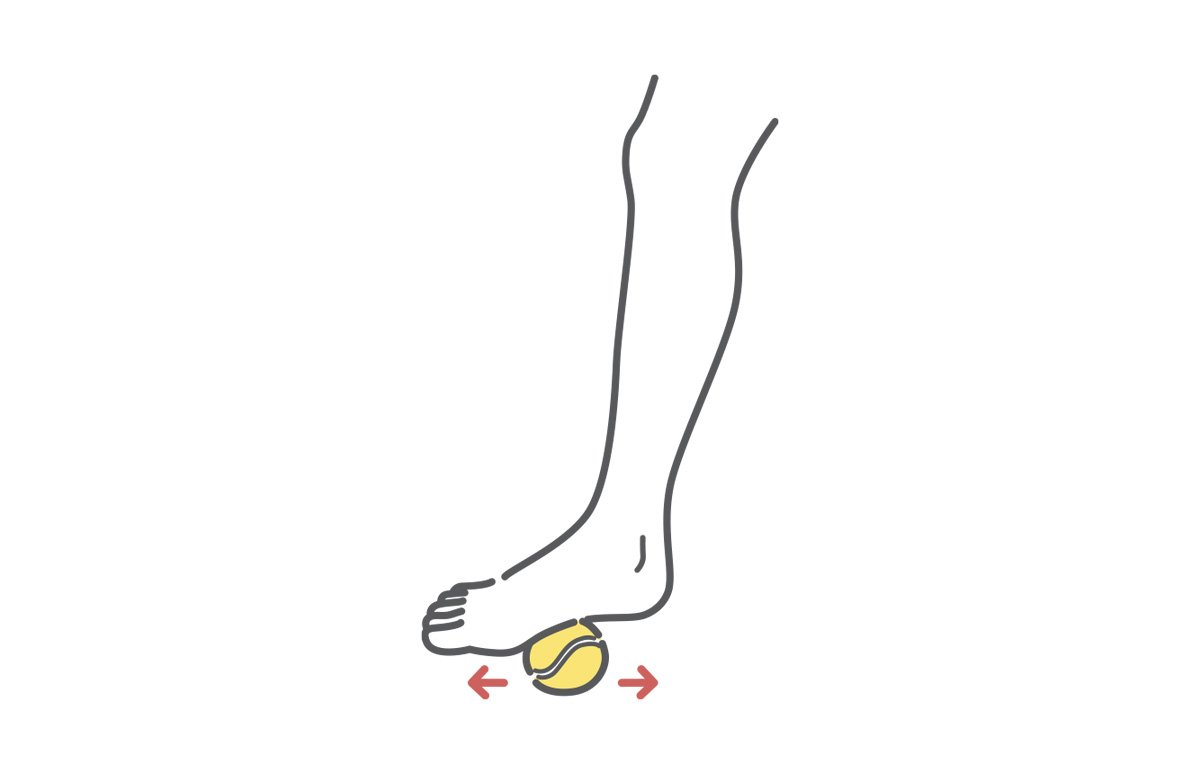

ボールを使ったストレッチング

足の下に丸い物を置いて転がすことで、足の筋肉をほぐします。ボールに限らず、例えば、凍らせた水入りペットボトルを使用すると、冷却効果も得られ、炎症を抑えるのに役立ちます。

足指じゃんけん

足の指を開いたり閉じたりする動作を繰り返します。左右に大きく開きできるだけ大きく動かすようにします。

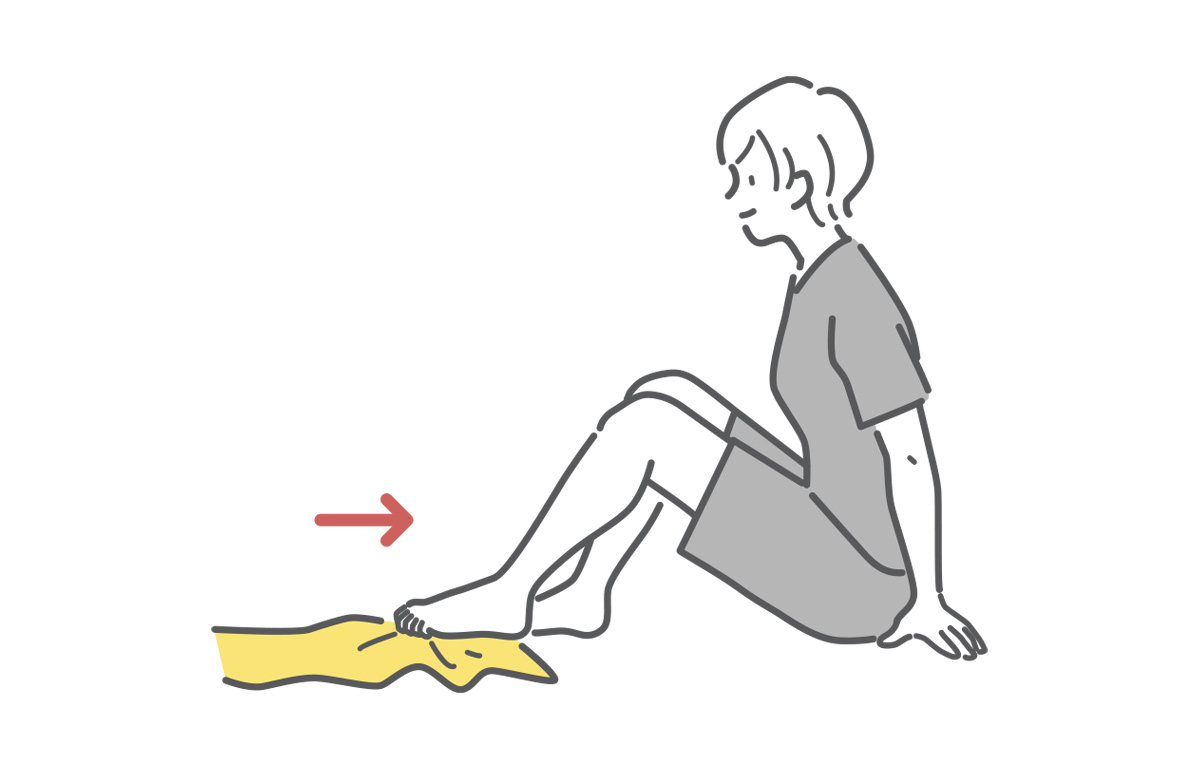

タオルギャザー

タオルを使って足の裏とふくらはぎの筋肉のエクササイズを行います。以下の手順で行いましょう。

- 椅子に座り、足の前に小さなタオルを置きます。

- つま先でタオルをつかんでかかとに向かってたぐり寄せるように、引っ張ります。 大きな動作で引っ張るようにしましょう。

- 足の力を抜き、この動作を繰り返します。慣れてきたらタオルの端に水入りのペットボトルを置くなど負荷をかけてみましょう。

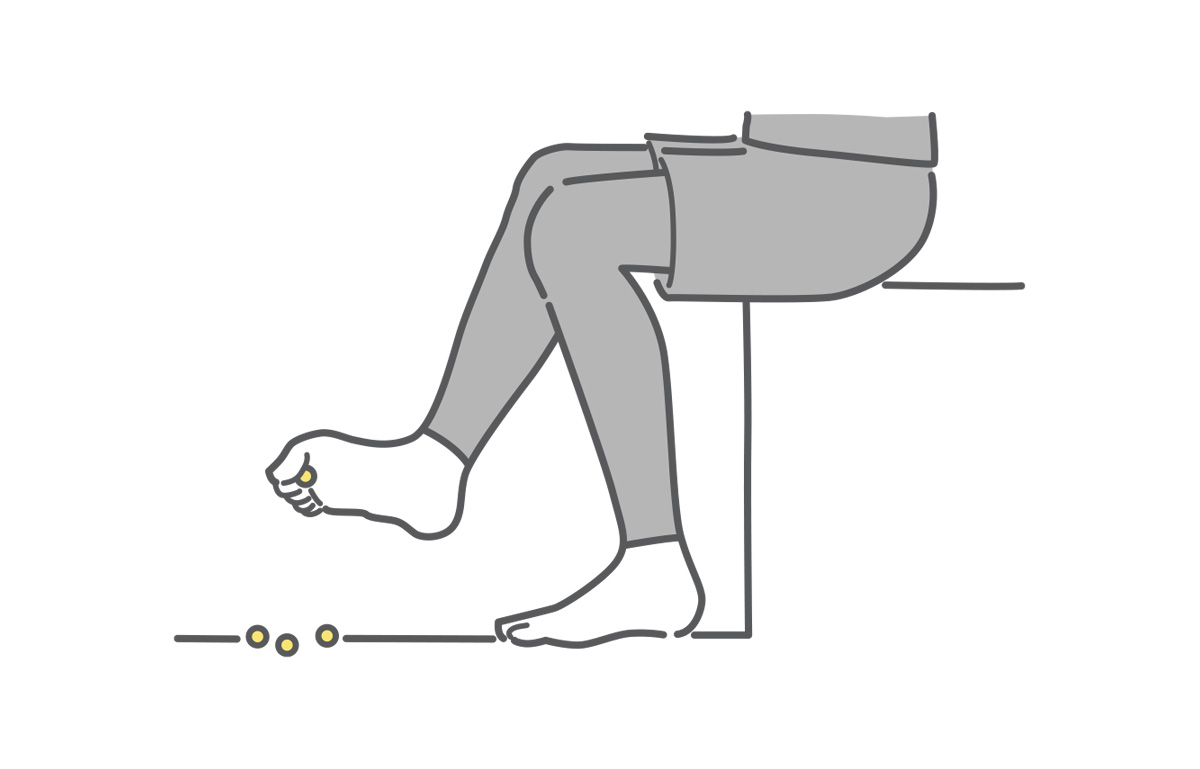

ビー玉拾い

つま先でビー玉を拾うことで、足の筋肉を鍛えることができます。

- 椅子に座り、足を床につけます。

- 床にビー玉をひとつかみ置き、つま先で拾い集めます。

- 片足ずつスムーズに運べるように繰り返します。

足の負担をやわらげるために|インソールやテーピングの活用も

競技に復帰できるようになったら、足底腱膜炎の主な要因として、オーバーユースによる足アーチへの負担が大きいことをふまえ、インソールやアーチを補助するテーピングなどを使用することも予防方法の一つです。オーダーメイドのインソールやそれに準じた機能を持つスポーツインソールは、足の負担を和らげることはもちろん、人により形状の異なる足裏に合わせ、足アーチが本来持つ、衝撃を吸収する役割と体重移動を円滑にする働きをサポートします。

参考文献

- 『SPORTS MEDICINE LIBRARY』ZAMST

- 『INSOLE GUIDEBOOK』ZAMST

- Buchanan BK, Kushner D. Plantar Fasciitis. [Updated 2022 May 30].

- 医療情報科学研究所 『病気がみえるvol.11 運動器・整形外科』メディックメディア

- 『ビジュアル版 筋肉と関節のしくみがわかる事典』竹井 仁(西東社)

記事監修・整形外科医

- 毛利 晃大先生

- 順天堂大学医学部卒業、日本救急医学会専門医、日本整形外科学会会員

日本医師会認定スポーツ医、日本バスケットボール協会スポーツ医学委員会所属ドクター